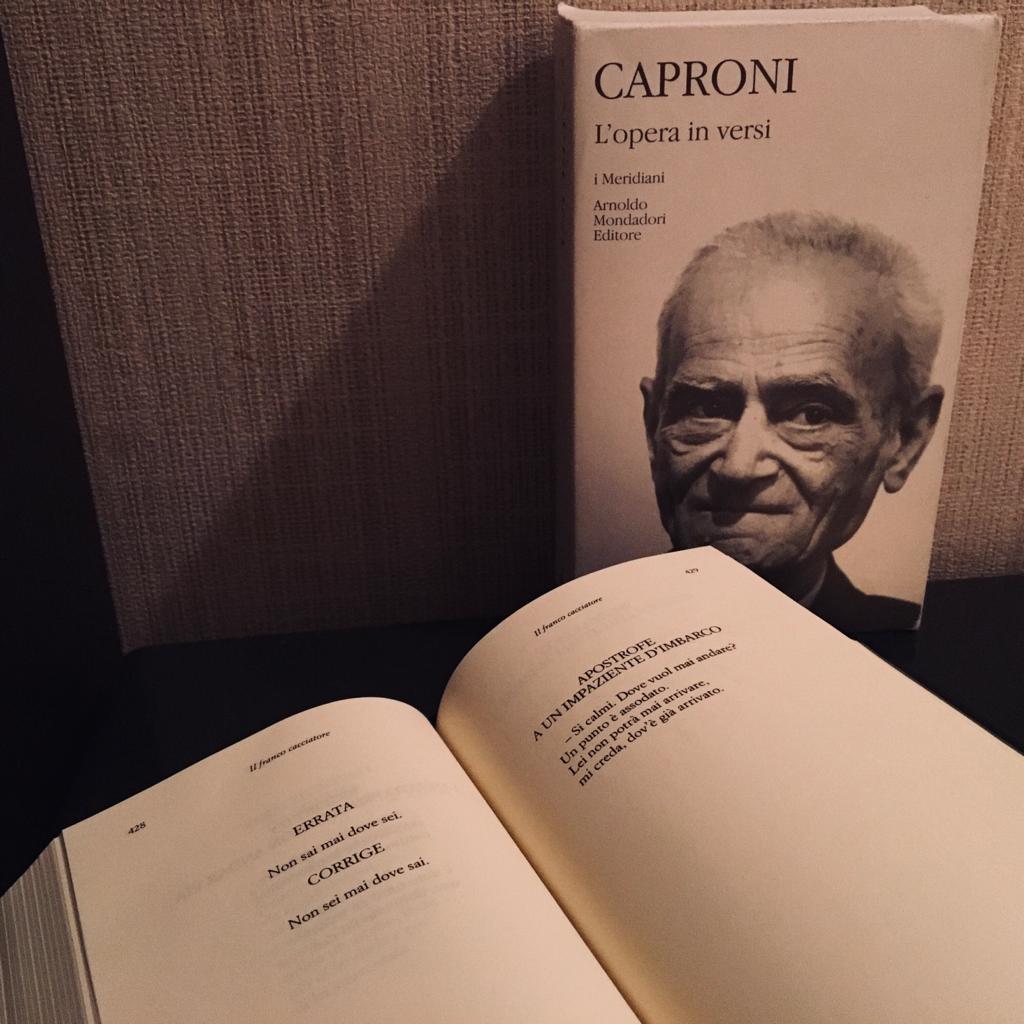

Nel 1990, trent’anni fa, morivano due dei nostri migliori scrittori del secolo, il poeta Giorgio Caproni e il romanziere Alberto Moravia. In una sua poesia di 25 anni prima, il “Congedo del viaggiatore cerimonioso” che rimane forse la sua lirica più famosa, Caproni aveva anticipato e metaforizzato questo momento dentro il meraviglioso sproloquio del passeggero di un treno che rivolge ai compagni del vagone – in realtà figure della sua vita o trasfigurazioni in quelle del suo stesso io – mentre si approssima alla stazione di arrivo, dove poi pronuncia il suo saluto:

“Ora che più forte sento/ stridere il freno vi lascio/ davvero, amici. Addio. /Di questo son certo: io/ son giunto alla disperazione/calma, senza sgomento. /Scendo, buon proseguimento”.

In uno dei suoi ultimi romanzi, 1934 pubblicato nel 1982, Moravia affrontò il tema di una disperazione in qualche modo calma. Il protagonista del romanzo, infatti, perseguiva dichiaratamente l’obiettivo di “stabilizzare” (o anche “istituzionalizzare” la disperazione). Anche se i suoi romanzi sono stati principalmente nel filone di una critica storica della borghesia, meno scopertamente che in 1934 essi avevano al centro l’esame psicologico della disperazione. In una sua autointervista (“Breve autobiografia letteraria)”, lo scrittore si domanda: “La noia dopo l’indifferenza degli indifferenti, prima della disperazione di 1934…Che significano queste parole che indicano diversi stati d’animo?” e si risponde: “Sono parole con le quali ho designato sempre la stessa angoscia, una di quelle esperienze generiche dalle quali è possibile ricavare una storia”. Egli stesso dunque ci avverte che quel sentimento è sempre lo stesso. 1934 è stato l’occasione per misurarcisi, sperimentare un antidoto, sceglierne finalmente il tratto descrittivo. A mio parere Moravia ci avverte che la noia e l’indifferenza non erano altro che disperazione. Per questo mi soffermerò brevemente su tutti e tre i romanzi.

Partiamo dall’ultimo della terna, che anche se prende di petto la questione è più tortuoso (e obiettivamente meno ispirato). Contrariamente agli altri due, si colloca nel passato, corrispondente all’anno indicato nel titolo. Il giovane intellettuale Lucio arriva a Capri con lo scopo che ho indicato sopra, che consiste nell’accettare la disperazione come condizione normale dell’essere umano, e tuttavia conviverci e non trarne la conseguenza di togliersi la vita. Anche se non gli è affatto chiaro come ottenere la sua disperazione stabilizzata, parte dal rimedio relativamente confortevole di trasferire parte della sua disperazione al personaggio di un romanzo che intende scrivere. Appena arrivato sull’isola, però, si imbatte in una coppia tedesca, e la giovanissima donna gli lancia sguardi fissi facilmente interpretabili come ammiccamenti, spudoratamente inflitti alla pazienza del marito. Quando finalmente riuscirà a parlarle da solo, lei – che sembra scossa dalla situazione politica in Germania e dall’adesione a quella di suo marito – gli propone la suggestione di un suicidio di coppia, sul modello di Kleist, in forza di un’epifanica unicità e somiglianza di destini. Lucio ne è spiazzato. Riflette sul fatto che la sua è una disperazione “metafisica”, non legata a una contingenza storica. E considera che la disperazione di Kleist era tutto sommato ottimista, e per questo porta direttamente al suicidio: “in tutte le lettere di Kleist traluceva non già la calma amarezza di una delusione definitiva bensì il furore di un’impazienza eroica”. Kleist non escludeva che un giorno la speranza sarebbe tornata sulla terra, il suo era un suicidio di impazienza. Lucio non sopporta il mondo in cui è nato ma non si fa illusione su altri mondi possibili, e per questo può vagheggiare una sorta di istituzionalizzazione della disperazione. Il personaggio di Moravia naviga sulla scia dell’esistenzialismo di Camus che considera l’accettazione della disperazione e la fine di ogni illusione come l’unica via d’uscita dalla disperazione. Ma in realtà non riesce affatto a dismettere le illusioni, tant’è vero che sogna di convincere Beate a sostituire la morte con l’amore. Accade però che di colpo Beate parta e al suo posto, con la madre, arrivi la sorella gemella Trude, identica fisicamente, provocante con Lucio, vitalista, nemica giurata della sorella che considera, al pari di Kleist, una “istriona” del suicidio. Non è utile qui raccontare il seguito del romanzo (Lucio è vittima di un inganno, non ci sono due sorelle ma una sola donna che finge una delle due parti: ma è Beate che simula Trude o Trude che simula Beate?).

Gli indifferenti, esordio letterario scritto nel 1929 è il romanzo in cui più affiora “l’impotenza morale” dei personaggi moraviani, secondo l’etichetta del critico Geno Pampaloni. Rubricato come una descrizione del sorpasso sociale operato dalla rampante borghesia produttiva nei confronti della borghesia della rendita (aristocratica o piuttosto post-aristocratica), il romanzo per buona parte delle pagine mette insieme nella stessa stanza la figura patetica di Mariagrazia, i suoi figli Carla e Michele e il suo svogliato amante, Leo, che ha oramai messo gli occhi su Carla; anche se le frasi maggiormente pronunciate o più spesso pensate (quasi sempre l’espressione verbale del pensiero significativo viene abortita) sono “sapessi quanto questo mi è indifferente” o “sapessi quanto poco m’importi”, i quattro (e Lisa, amica di Mariagrazia, ex amante di Leo, tentata seduttrice di Michele) passano la gran parte del tempo offendendosi: sia nel senso di tirarsi stilettate e sarcasmi, sia nel senso di sentirsi offesi. Offendere ed offendersi paiono per ciascuno l’estremo argine all’indifferenza interiore, e però sono intervallati da pause formalmente riconciliatrici che vanificano lo slancio e preludono a una nuova schermaglia. Leo sguazza nella frequentazione con l’intento di accaparrarsi la villa familiare, i due ragazzi sembrano privi di sentimenti reali e la madre (quasi sempre così nominata da Moravia, come a sottolinearne l’evidente inadeguatezza genitoriale) è capace soltanto di simularli o abbassarli al rango della vanità più ombrosa e meschina. La differenza tra lei e i figli si direbbe che costoro hanno almeno una cognizione della propria vacuità (e Michele quando prova a scalfirla mediante forme di aggressione verso Leo ottiene sempre un effetto ridicolo), ma sotto il profilo del turbamento non si può assolutamente dire che li contraddistingua la noia, e tanto meno l’indifferenza. Vivono profondamente male, ma non possedendo strumenti culturali profondi per verbalizzare il proprio disagio, si trovano in quella condizione che, in una pagina di 1934, Moravia definirà “la disperazione di non essere disperati”. Che è in sostanza uno dei gradi massimi della disperazione.

La noia, scritta nel 1960, è una rappresentazione mirabile di quello che Renè Girard chiama desiderio mimetico, considerando il teatro di Shakespeare la sua massima espressione letteraria. Si desidera qualcosa o qualcuno perché lo desidera un altro, e l’oggetto del desiderio perde la sua fascinazione quando viene a cadere tale rivalità. Dino è un pittore che si proclama afflitto dalla noia, potenzialmente molto ricco ma con l’ambizione di sottrarsi all’ascendente materno e quindi al suo status di borghese privilegiato. Intraprende una relazione con una giovane, improbabile modella, che posava per l’anziano pittore con l’atelier a fianco, stroncato da un infarto durante un eccesso di esuberanza sessuale con la ragazza. Dino prende a sprezzarla nel momento stesso in cui comincia a desiderarla; la sottopone a sfibranti interrogatori (come fa con la madre), le trasmette il suo distacco. Anche per lei prova quella noia che gli suscita il mondo circostante. All’inizio del libro definisce la noia “una specie di insufficienza, inadeguatezza o scarsità della realtà” che lo conduce a perdere il contatto con l’oggetto e a un senso di estraneità ad esso. Quando però si accinge a interrompere gli incontri, la ragazza comincia a frequentare parallelamente un’altra persona e questo accende il suo desiderio, che però paradossalmente è di averla in pugno per sentirsene nuovamente distaccato e lasciarla. È nel momento in cui gli sfugge che diventa reale e attraente. In questo modo il suo distacco dal reale risulta inconciliabile con il potere di controllarlo. Il reale, o lo subisce o se ne distacca.

È in questa inattitudine ad appropriarsi del mondo e dell’io, legandoli all’interno di un senso, che consiste il nucleo duro della disperazione: potremmo definirla coma una forma radicale di alienazione. Tra le costanti presenti nei tre romanzi di Moravia ci sono l’assenza fisica dei padri ( che impedisce di instaurare un ordine normativo), l’assenza simbolica delle madri (che pregiudica una buona formazione affettiva), lo scarso controllo dell’acerbo corpo adolescente da parte della donna oggetto di desiderio (che rende il piacere velleitario), la riduzione a pochissimi personaggi accanto a cui sono solo evocati nomi di altri che non compaiono mai (che illustra l’impossibilità di uscire dal proprio perimetro e trovare delle alternative).

I personaggi di Moravia, nell’arco dei sessant’anni che separano il primo dal terzo romanzo, ristagnano circolarmente nel medesimo sentimento, salvo una maggiore consapevolezza, che però – come mostra 1934 – non approda a nulla, e che però – attraverso tale consapevolezza – diventa una disperazione più calma (ma non esattamente stabilizzata).

È già qualcosa, si potrebbe dire. Ma Caproni, che la calma disperazione aveva preconizzato, nella sua opera non trova qualcosa, e approfondisce piuttosto il nulla; Calvino usò per lui l’espressione “ontologia negativa”, aggiungendo però che il nulla è trattato “con versi affabili, persino cerimoniosi”; e Pier Vincenzo Mengaldo mirabilmente annota che “questo succede a chi il nulla non lo scopre improvvisamente per strada con un terrore d’ubriaco, miracolo rovesciato, ma a chi con lui convive giornalmente e lo dà per scontato: e questa scontatezza e quotidianità del niente crea, per necessario paradosso, il partito preso delle cose, figure, oggetti, luoghi, storie, miti: la cui evidenza non sarebbe così plastica e irrefutabile se non dovessero bucare la nebbia del niente”. Nelle prime pagine de La noia Dino prende come esempio banale del suo rapporto annoiato e negativo con la realtà quello di un bicchiere che “avvizzisca e perda la sua vitalità… e si palesi come assurdo”. La poesia di Caproni “All’osteria” (contenuta nella raccolta “Il franco cacciatore” del 1982) così risuona: “Guardava il bicchiere. Fisso/ Quasi da ridurlo in schegge. /Sapeva che il bicchiere dura/ più di chi in mano lo regge?”. È su queste basi che il nulla che Caproni, anche passando per la sua a-teologia poetica (la rabbia con Dio perché non si sforza almeno di esistere) predispone i suoi versi ad accogliere con candido stupore quella fresca e instabile sensualità che i cupi personaggi di Moravia mai possono sottrarre alla disperazione, stabilizzata o meno che sia.

Scrivi un commento